ごあいさつ

地球環境、森川海を取り巻く環境は年々悪化しております。大気は温暖化し、海洋の温暖化と河川と湖の汚染のスピードが早まっています。

当法人は、2015年5月13日に一般社団法人として設立され、岩手県陸前高田市と住田町を分水嶺とする気仙川と広田湾の陸と海と川を通じた調査を最初の事業として開始しました。その気仙川と広田湾の総合基本調査も2024年度に10年目に入りました。継続・連続の調査データの蓄積が得られて、報告書も9年分作成し、出版してきました。2023年度報告書は上:国内編と下:海外編の2分冊になり更に充実したものになりました。

更に、森川海に関する生態系を専門的に解説した出版もこれまで2019年と2020年に「地球環境 森川海と人のシリーズ」として行い、第3弾「大震災後の海洋生態系―陸前高田を中心に」を2022年7月に出版しました。また、「海洋生態系再生への提言 持続可能な漁業を確立するために」を2023年1月に出版しました。2025年1月には四万十川の「現状と将来」に関する出版を予定しています。

日本は、陸、河川と海岸、特に河川と沿岸域に関する科学的データが極端に少ない状況です。一方で、沿岸の湿地帯、藻場や干潟の喪失が進行して、開発行為は環境影響の評価を必要としますので、データが不足することは海洋と陸水域の環境影響評価の実施が不充分であることを意味します。

そのような中で、本法人は、沿岸域と河川と周辺の陸域と森林生態系の調査を実施しており、静岡県駿河湾と富士川水系、石巻湾、万石浦と北上川河口域と牡鹿半島桃浦湾ならびに岩手県大船渡湾での調査を実施してきました。2021〜24年度は高知県四万十川水系の調査を継続しています。そして、2022〜23年度は東京湾内湾域での調査を実施しました。2024年度は長良川河口堰、木曽川と長良川、加えて琵琶湖を調査しました。

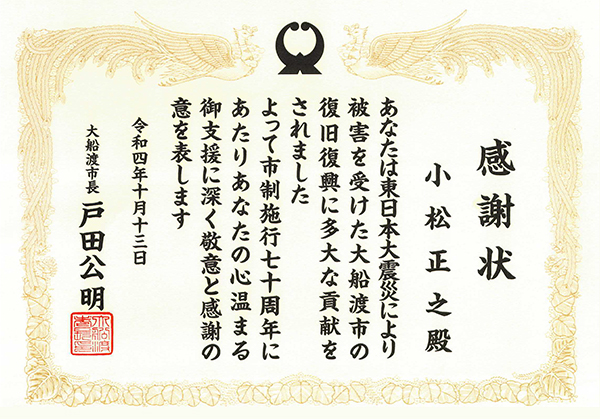

また、農林水産省、国土交通省と環境省などの省庁、高知県、四万十市、四万十町、岩手県、大船渡市、陸前高田市ならびに住田町などの地方自治体、国立環境研究所、森林総合研究所などの研究機関と鹿島平和研究所との連携、協力と意見交換を実施してきました。海外の機関では、米国のスミソニアン環境研究所(SERC)とアンダーウッド社と連携・協力関係にあります。国際機関では、2023年5月と9月にイタリアのFAOとスウェーデンを訪問し、9月にはチェコとスロバキアも訪問し、プラハのモルダウ川とブラチスラバのドナウ川を視察し、水質調査について意見交換をしました。

また、代表理事である小松本人は、鹿島平和研究所研究会の「天然循環水とNBS研究会」(2024〜25年度)及び「瑞日気候変動協力プロジェクト」の主査を務め、日本国内と世界中に情報発信しています。2025年4月からは「第4次水産業改革委員会」委員長(予定)を務め、日本の漁業・水産業の制度・政策の改革のための提言を取りまとめる予定です。

地球の温暖化に関する懸念はようやく高まってきましたが、水に関する関心は未だに不足しています。陸・川を通じての海への研究と調査を推進する必要性が高まっています。そして、水と土壌について、生態系と土地利用を改善し、活用するNBS(Nature Based Solution)に関する取り組みは、日本は欧米諸国に比べて大きく遅れています。私はスミソニアン環境研究所他を訪問し、米国の活きた海岸線と湿地帯造成の現場を視察して学んできました。四万十川流域をモデルケースとしてNBSを日本にも導入して普及・発展させることは、将来の子供たちに良い自然と社会を残すためにとても大切です。そのため、2025年3月4日と5日に四万十市と四万十町で「四万十川NBS国際シンポジウム」を開催します。

そのために10周年を迎えた当法人が貢献できることは多いと思います。今後ともよろしくお願い致します。

一般社団法人生態系総合研究所

代表理事 小松正之

代表者略歴

1953年岩手県陸前高田市広田町生まれ。

一般社団法人生態系総合研究所代表理事、一般財団法人鹿島平和研究所研究員、

公益財団法人アジア成長研究所客員教授。

1984年イェール大学経営学大学院卒、経営学修士(MBA)。

2004年東京大学大学院農学生命科学研究科修了、博士(農学)。

1977年農林水産省入省、1985年水産庁課長補佐(日米交渉担当)、1988年在イタリア大使館一等書記官

(国連食糧農業機関FAO担当)、2002年水産庁参事官(国際交渉担当)、

2005年独立行政法人水産総合研究センター理事。

この間に、米商務省行政裁判所で母船式サケマス裁判、ミナミマグロ国際海洋法裁判・国際海洋法仲裁裁判勝訴、

インド洋マグロ漁業委員会議長、FAO水産委員会議長を歴任。

1991年から13年間、国際捕鯨委員会日本代表代理、南極海調査捕鯨の拡充強化と北西太平洋調査捕鯨の実施に

大きく貢献。2005年米ニューズウィーク誌「世界が尊敬する日本人100人」の2番目に選出される。

2007年日本経済調査協議会「水産業改革委員会委員」、福田康夫内閣、麻生太郎内閣と菅直人内閣で内閣府規制改革会議〈水産業改革〉の専門委員を務める。2011年には、泉田裕彦新潟県知事と共に県の漁業改革に携わる。

2008年から2012年まで政策研究大学院大学教授を務め、2015年から2020年まで東京財団政策研究所で水産業改革プロジェクトリーダーと、2017年から2019年、日本経済調査協議会「第2次水産業改革委員会」主査を務めた。2021年から日本経済調査協議会「第3次水産業改革委員会」の委員長・主査を務める。

2015年度からは、気仙川・広田湾総合基本調査を実施し、気仙川と広田湾の森と川と海と人の関係について基本情報を収集する調査を実施。2018-2020年度は陸前高田市から委託を受け「広田湾・気仙川総合調査」として調査を実施した。また、一般財団法人鹿島平和研究所で2019〜2021年度は「北太平洋海洋生態系と海洋秩序・外交安全保障体制に関する研究会」主査を務め、毎月研究会を開催した。

2022年4月からは同研究所「食・生態系と土地利用研究会」の主査として、地球環境温暖化、自然活用工法の

水辺再生に取り組んでいる。

2021年度からは四万十川流域と大船渡湾を調査対象に拡大して取り組む。

2022年5月30日から6月9日まで、米スミソニアン環境研究所、メリーランド州政府及びアンダーウッド社一行を各省庁(国土交通省、農林水産省および環境省)、岩手県、大船渡市、陸前高田市との意見交換会をアレンジし、広田湾と大船渡湾の視察をアレンジした。国際シンポジウムを大船渡市で開催した。

2022年11〜12月、米スミソニアン環境研究所、メリーランド州政府訪問及びNBSの現地視察。

2023年3月及び9月、東京湾内湾での海洋調査などを実施した。

2024年7月〜2025年2月、新・海洋生態系捕鯨検討委員会委員長

2024年4月~2025年3月、鹿島平和研究所「天然循環水とNBS研究会」と「瑞日気候変動協力プロジェクト」主査を務める。

2024年5月及び9月、スウェーデン訪問:スウェーデン環境保護庁他との協議。2024年7月、長良川河口堰水質・環境調査を実施。

2024年8月~9月、日米科学者、四万十川NBS事前調査を実施。

2024年10月、琵琶湖水質・環境調査を実施。

2025年2月~3月、四万十川NBS国際シンポジウム開催(予定)。

出版は、漁業制度・政策、マグロ漁業、捕鯨政策、江戸前の歴史食文化論、自然保護、国際裁判、築地豊洲市場・流通、陸河海生態系、リーダーシップ論など多岐に亘り、日英仏西中韓への翻訳も含めて約60冊。